仕事が終わらない理由として、「自分の能力不足なのではないか」と悩む人は少なくありません。

この問題に直面するとき、多くの要因が絡み合っている可能性があります。計画性の欠如や優先順位のつけ方、タスク整理の不備、さらには完璧主義が原因になっている場合もあります。

本記事では、仕事が終わらない原因とされる要素を分かりやすく解説し、効率的に解決するための具体的な方法をご紹介します。

「仕事が終わらない 能力不足」というキーワードで検索する人に向けて、悩みを成長につなげるための実践的なアドバイスをお届けします。

この記事を読むことで、課題を明確にし、前向きに取り組むための第一歩を踏み出せるでしょう。

仕事が終わらないのは能力不足が原因?解決法を解説

計画性の欠如が招く仕事の遅延とは

計画性が欠如している場合、仕事の遅延は避けられない結果となりがちです。このような状況は、個人のパフォーマンスだけでなく、チームやプロジェクト全体の進行にも大きな影響を与えます。

具体的に言うと、計画性が欠如することで生じる遅延にはいくつかの要因が考えられます。

まず、優先順位をつけられないことが挙げられます。仕事を進める上で、どのタスクを先に着手するべきか判断できなければ、重要な業務が後回しになることがあります。

例えば、締め切りの近いタスクよりも緊急性の低いタスクに時間を費やすことで、最終的に時間が足りなくなり、全体の進捗が遅れるケースが典型的です。

さらに、計画性が不足している場合、時間配分が甘くなりがちです。タスクに必要な時間を過小評価すると、実際の進行が計画より大幅に遅れることがあります。

例えば、資料作成に2時間と見積もったものが実際には5時間を要した場合、その影響が他のタスクにも及び、スケジュール全体が崩れてしまうことが予想されます。

加えて、計画性がないことでチーム内の連携がうまくいかなくなることもあります。

スケジュールが曖昧であったり、誰が何を担当するのか明確でなければ、タスクの重複や漏れが発生し、結果としてプロジェクト全体の遅延につながります。

このような遅延を防ぐためには、まず計画を明確に立てることが重要です。

具体的には、目標を設定し、それを達成するために必要なタスクをリストアップします。

その上で、各タスクにかかる時間を見積もり、優先順位をつけることで、計画性のある行動が可能となります。

また、タスクの進行状況を定期的に確認し、必要に応じて計画を見直す柔軟性も求められます。

計画性の欠如は一見すると些細な問題に見えるかもしれませんが、その影響は仕事の遅延や成果の質の低下という形で現れます。

これを防ぐには、日頃から計画を意識して行動する習慣を身につけることが重要です。

キャリアが浅い人が抱えるよくある課題

キャリアが浅い人が抱える課題は多岐にわたり、これらを理解し、適切に対処することがキャリアの成長につながります。

一般的に、業務経験が少ないことに起因する課題が多く見られますが、その具体的な内容を掘り下げてみましょう。

まず、業務に必要なスキルが十分に習得できていない点が挙げられます。

新人や転職者は、職場特有の業務フローや使用するツールに慣れるまで時間がかかることが一般的です。

この慣れない環境でミスが発生しやすくなるのは自然なことであり、結果として作業効率が低下する場合があります。

また、キャリアの浅さゆえに、自分の役割や責任範囲を把握しきれないことも課題の一つです。

例えば、上司や同僚から指示された業務の意図を十分に理解できず、結果として期待される成果物を作成できないというケースが見られます。

このような状況では、上司や同僚との意思疎通を図ることが不可欠です。

さらに、キャリアが浅い人は、自己評価が過大または過小になることもよくある課題です。

自分のスキルを過信して無理なスケジュールを立ててしまうと、タスクの完了が間に合わないことがあります。

一方で、自分のスキルを過小評価すると、積極的にチャレンジできず、成長の機会を逃してしまう可能性があります。

もう一つの課題として、職場の人間関係をうまく築けないことが挙げられます。経験が少ないと、どのように他者にアプローチすれば良いのか分からず、孤立感を覚えることがあります。

この問題を解決するためには、コミュニケーションスキルを磨き、積極的に同僚や上司との関係を構築する姿勢が重要です。

これらの課題を克服するためには、まず自身のスキルや弱点を客観的に見つめ直すことが必要です。

そして、必要なスキルを計画的に学び、日々の業務に活かしていくことが求められます。

また、職場のサポート体制を活用し、定期的にフィードバックを受けることで、効率的な成長が可能となります。

キャリアが浅い段階で直面する課題は多いですが、それらを乗り越えることが次のステップへの鍵となります。

自分に合った方法で課題に取り組み、着実にスキルを磨いていくことが成功への近道です。

完璧主義が仕事を終わらせない原因に

完璧主義は、一見するとプロ意識の高さや成果の質を追求する姿勢として評価されがちです。

しかし、過度な完璧主義は仕事を終わらせるうえで大きな障害となる場合があります。

この傾向を抱える人々は、業務効率や生産性に影響を与え、結果として自身の負担を増大させることが少なくありません。

まず、完璧主義者は仕事の質にこだわりすぎる傾向があります。

例えば、文書の細かな表現に固執したり、デザインの微調整に時間をかけすぎたりすることがあります。

このような行動は、他のタスクに割くべき時間を削り、全体のスケジュールを圧迫します。

結果的に、重要なタスクの遅延や締め切り直前の過重労働を引き起こす要因となります。

さらに、完璧主義は意思決定の遅れを招くことがあります。

選択肢を比較検討する際に、最善の結果を追求しすぎてしまい、決断に必要以上の時間を要することがあるのです。

このような状況では、プロジェクト全体の進行が滞り、他のメンバーの仕事にも影響を及ぼします。

また、完璧主義が原因で周囲とのコミュニケーションが難しくなる場合もあります。

高い基準を他人にも求めることで、チームメンバーにプレッシャーを与えたり、不必要な修正依頼を繰り返すことがあります。

これにより、職場の人間関係がぎくしゃくし、協力が得られにくくなることがあります。

この問題に対処するためには、まず「完璧でなくても良い」という考え方を取り入れることが大切です。

仕事の目的を明確にし、成果物に求められる最低限の基準を把握することで、適切なバランスを保つことができます。

また、タスクを段階的に進める「小さな成功体験」を積み重ねることで、過剰なプレッシャーを軽減できます。

完璧主義は時に成果を高める原動力になることもありますが、行き過ぎると仕事を終わらせる妨げになるという逆効果をもたらします。

この点を意識し、柔軟なアプローチを心がけることが重要です。

タスク整理ができないと生じる混乱

タスク整理ができない場合、業務の優先順位が不明瞭となり、混乱が生じることは避けられません。

タスク管理が不十分であると、時間やリソースを無駄に消費し、効率的に仕事を進めることが難しくなります。

まず、タスク整理ができない状態では、重要な仕事が後回しにされる傾向があります。

例えば、締め切りの近い業務を把握できておらず、突発的な依頼や雑務に時間を取られることで、結果として主要な業務が遅延するケースが挙げられます。

このような状況では、業務全体の進行が停滞し、最終的には大きなストレスを引き起こします。

さらに、タスクが整理されていないと、仕事に着手する際に迷いが生じることがあります。

「次に何をすべきか」「どのタスクが優先されるべきか」と考え込む時間が増えるため、生産性が低下する可能性があります。

このような迷いが蓄積すると、仕事に取り組むモチベーションが低下することにもつながります。

また、タスク整理ができていないことで、他者との連携に問題が発生することもあります。

例えば、進捗状況を共有できず、チーム内でタスクの重複や漏れが発生することがあります。

こうした状況では、全体の業務効率が大きく損なわれると同時に、トラブルやミスのリスクが増加します。

この問題を解決するためには、まずタスクを「見える化」することが重要です。

具体的には、TODOリストやプロジェクト管理ツールを活用してタスクを書き出し、優先順位をつける方法があります。

これにより、次に行うべき作業が明確になり、効率的に仕事を進めることが可能になります。

また、タスクの進捗状況を定期的に見直し、変更が必要な場合は柔軟に対応することも効果的です。

これにより、突発的な変更や新たなタスクにも対応しやすくなります。

タスク整理ができないことは、仕事全体の混乱を招きますが、適切な管理方法を取り入れることで、効率を大幅に向上させることが可能です。

継続的にタスク管理を見直し、適切な方法を模索することが、混乱を回避する第一歩となります。

上司や同僚に相談しないリスク

職場で上司や同僚に相談をしないことは、一見「自立している」「自己解決能力が高い」と見える場合がありますが、実際にはさまざまなリスクを伴います。

この行動が原因で、仕事の効率や質、さらには職場での信頼関係に悪影響を及ぼす可能性があります。

まず、相談を避けることで業務の進捗に遅れが出ることがあります。

特に新しいタスクや複雑な業務に取り組む際、何を優先するべきか、どのように進めればよいのか分からず迷ってしまうケースが多いです。

この結果、時間を浪費し、他の業務のスケジュールにも影響が及びます。

例えば、上司に確認を取らずに進めた企画書が修正を要する場合、完成までにさらに時間を費やすことになるでしょう。

また、相談しないことによって、誤った方向に進んでしまうリスクも高まります。

上司や同僚は、その業務における豊富な経験や知識を持っていますが、これを活用しないと、労力を無駄にする結果になりがちです。

例えば、効率的な方法や便利なツールを知らずに作業を進めると、同じタスクでも倍以上の時間がかかることがあります。

さらに、相談をしないことは、職場内でのコミュニケーション不足につながります。

上司や同僚は、互いに情報を共有し、問題を解決するためのチームの一員です。

相談をしない姿勢は「協力する意思がない」と誤解される場合があり、結果として信頼関係が損なわれる可能性もあります。

このような状態が長期化すると、孤立感を抱くようになり、モチベーションの低下にもつながるでしょう。

相談を避ける理由には、「迷惑をかけたくない」「能力不足と思われたくない」といった心理が働いていることが多いです。

しかし、これらは適切なタイミングと方法で相談を行うことで解消できます。

例えば、具体的な質問を準備して相談することで、相手の負担を減らし、自分の努力も伝えることができます。

相談しないリスクを回避するためには、「一人で抱え込まず、積極的に意見を求める」という意識を持つことが大切です。

これにより、業務効率が向上するだけでなく、職場での良好な人間関係を築くことにもつながります。

仕事量の調整が必要な理由

仕事量の調整は、効率的に働き、良質な成果を生み出すために欠かせない要素です。

無計画に仕事を引き受け続けると、最終的には心身ともに大きな負担となり、結果として業務全体に悪影響を及ぼす可能性があります。

ここでは、仕事量の調整が必要な理由について具体的に説明します。

まず、仕事量が適切に調整されていないと、過重労働の原因となります。

これは身体的疲労や精神的ストレスを引き起こし、生産性の低下やミスの増加につながることがあります。

特に長時間労働を強いられる状況では、集中力が持続せず、結果として重要なタスクを中途半端に終えるリスクが高まります。

さらに、仕事量が多すぎると、タスクの優先順位を見失いがちです。

たとえば、重要で緊急度の高い業務を後回しにしてしまい、最終的に締め切りを守れなくなるケースが挙げられます。

こうした状況では、信頼を失う可能性が高まり、キャリアにとってもマイナスとなるでしょう。

一方で、仕事量が少なすぎる場合も問題です。

適切な負荷がかからないと、成長の機会を逃し、モチベーションの低下を招く可能性があります。

仕事の適切な量は、スキルアップを促しながらも無理のない範囲で設定する必要があります。

仕事量の調整を行うためには、まず自身の業務内容を正確に把握することが重要です。

タスクの進捗状況や必要なリソースを見積もることで、優先順位を明確にしやすくなります。

また、上司に業務量について相談し、必要に応じて他のメンバーに業務を分散することも効果的な方法です。

仕事量の調整は、個人だけでなくチーム全体の効率にも影響を与える重要な要素です。

過剰な仕事量は組織全体のパフォーマンスを下げる可能性があるため、定期的な見直しと調整を心がけるべきです。

これにより、働きやすい環境を作り、より良い成果を生み出すことができます。

仕事が終わらないのは能力不足?その解決策と効率化の秘訣

優先順位の付け方で業務効率化

優先順位を適切につけることは、業務効率を大幅に向上させる鍵となります。

多くのタスクに追われていると、どれから手を付ければ良いのか分からず、結果的に重要な仕事を後回しにしてしまうことがあります。

このような状況を避けるためには、優先順位をつけるスキルを身につける必要があります。

まず、優先順位をつける際に有効なのは、「重要度」と「緊急度」のマトリックスを活用する方法です。

この方法では、タスクを以下の4つのカテゴリに分類します。

- 重要で緊急なもの:最優先で取り組むべきタスク

- 重要だが緊急ではないもの:計画的に取り組むべきタスク

- 緊急だが重要ではないもの:他の人に任せられる場合は委任する

- 重要でも緊急でもないもの:時間の無駄を避けるために排除する

例えば、来週のプレゼン資料の作成は重要だが緊急ではないタスクに該当します。

一方で、顧客からの問い合わせ対応は、重要かつ緊急なタスクに分類されるでしょう。

このように分類することで、やるべき仕事が明確になり、効率的に進めることが可能です。

また、優先順位をつける際には、自分一人で抱え込まず、上司や同僚に意見を求めることも重要です。

自分だけで判断すると、業務全体の流れを見落としてしまうことがあります。

チーム全体の目標や現在の状況を共有しながら決定することで、より適切な優先順位が見出せるでしょう。

優先順位を適切につけられるようになると、限られた時間の中でも効率的にタスクを進められるようになります。

その結果、ストレスの軽減や成果の向上にもつながり、業務全体の質を高めることができます。

時間管理の習慣が持つ重要性

時間管理は、現代のビジネス環境で成果を上げるために欠かせないスキルです。

しかし、多忙な日常の中で時間を管理する習慣を持てていない人も少なくありません。

この習慣を確立することで、仕事の効率だけでなく、生活の質全般を向上させることができます。

時間管理が重要である理由の一つは、限られた時間を最大限に活用できるからです。

例えば、日々のタスクに対して具体的なスケジュールを立てることで、どのタスクにどれだけの時間を費やすべきかが明確になります。

これにより、無駄な時間を削減し、必要な作業に集中できる環境が整います。

さらに、時間管理を習慣化することで、タスクの優先順位も明確になります。

スケジュールを作成する際には、時間の使い方を事前に計画し、その中で最も価値の高い活動にリソースを集中させることができます。

この結果、業務の進捗がスムーズになり、仕事に対する満足感も得られるでしょう。

また、時間管理ができるようになると、心身の健康にも良い影響を与えます。

無計画に作業を進めていると、締め切り間近での焦りやプレッシャーが増加し、ストレスや疲労を感じやすくなります。

一方、計画的に時間を使う習慣が身につけば、タスクを余裕を持って完了させることができ、精神的な負担を軽減できます。

時間管理の習慣を身につけるためには、まず一日の予定を細かく記録することから始めると良いでしょう。

具体的には、タスクの開始時間と終了時間を記録し、それぞれのタスクにかかった時間を振り返る習慣を持つことです。

これを繰り返すことで、自分の時間の使い方の傾向が分かり、改善点を見つけやすくなります。

時間管理の習慣は、一朝一夕で身につくものではありません。しかし、少しずつでも意識して取り組むことで、より効率的で充実した毎日を送れるようになります。

このスキルは、仕事だけでなくプライベートにも良い影響を与えるため、今すぐ取り入れるべきと言えるでしょう。

スキルアップで解決できる問題

仕事での悩みの多くは、特定のスキルが不足していることが原因である場合が少なくありません。

例えば、「タスクが多すぎて優先順位がつけられない」「報告資料の作成に時間がかかる」といった問題は、スキルアップを通じて解決が可能です。

スキル不足を補うことで、業務の効率化だけでなく、精神的な負担の軽減にもつながります。

まず、スキルアップによって解決できる具体的な問題の一つが「タスクの整理や管理」です。

スキルが未熟な場合、やるべきことが多くても、それをどのように進めれば良いのか分からず、結果的に非効率な働き方をしてしまいます。

時間管理やタスク管理のスキルを習得すれば、タスクの優先順位を明確にし、効率よく仕事を進めることが可能になります。

さらに、スキルアップは「コミュニケーションの課題」を解決する助けにもなります。

例えば、プレゼンテーションや会議で自分の意見を上手に伝えられない場合、話し方の技術やロジカルシンキングを学ぶことで、説得力を高めることができます。

これにより、上司や同僚からの信頼感が増し、チームでの連携も円滑になるでしょう。

また、スキルアップは「ストレスの軽減」にも寄与します。

仕事が思うように進まないことがストレスの原因になりがちですが、必要なスキルを習得すれば、作業効率が上がり、時間に追われる感覚が減ります。

その結果、心身の負担を軽減し、仕事に対するモチベーションを向上させることができます。

スキルアップの方法としては、オンライン講座や書籍、セミナーなどさまざまな選択肢があります。

まずは自分の課題を特定し、それに対応するスキルを学ぶことで、日々の業務を改善する一歩を踏み出せます。

スキルアップは一朝一夕では達成できませんが、継続的に努力することで、仕事だけでなく生活全体をより良いものにする力となります。

他者の助言を受け入れるメリット

職場で他者から助言を受け入れることは、効率的かつ効果的に仕事を進めるための重要な要素です。

一人で解決しようとして悩みが長引く場合でも、適切な助言を得ることで視野が広がり、新しい解決策を見出せることがあります。

他者の助言を受け入れるメリットは多岐にわたりますが、その代表的なものを以下に挙げます。

一つ目のメリットは、「新たな視点を得られる」点です。自分だけで問題を考えると、どうしても視点が狭くなりがちです。

しかし、他者の助言を受け入れることで、これまで気づかなかった側面に目を向けることができるようになります。

例えば、業務の進め方に関するアドバイスをもらうことで、効率的な方法やツールを知るきっかけになります。

二つ目は、「時間の短縮」が可能になることです。自分一人で試行錯誤を繰り返すよりも、他者の知識や経験を活用すれば、問題解決までの時間を大幅に短縮できます。

たとえば、似たような課題に直面した経験を持つ同僚から助言を得ることで、具体的な解決策を早期に実践することができるでしょう。

三つ目のメリットは、「信頼関係の構築」です。助言を受け入れる姿勢を見せることで、相手とのコミュニケーションが円滑になり、信頼感が深まります。

職場での助言のやり取りが増えると、自然とチーム内の協力体制も強化され、業務全体の効率が向上します。

一方で、助言を受け入れる際には注意も必要です。すべての助言が正しいとは限らないため、自分の状況や目標に合致しているかを判断する力が求められます。

また、助言に対して感謝の意を示すことも大切です。このような姿勢が、さらに良い助言を引き出す基盤となります。

他者の助言を受け入れることは、決して弱みを見せることではありません。

むしろ、それは自分自身の成長や業務改善を促進する前向きな行動です。積極的に他者の知見を取り入れ、より良い成果を目指していきましょう。

業務分散を上司に相談する方法

職場での業務量が多すぎて負担に感じる場合、業務分散を上司に相談することは非常に重要です。

適切な方法で相談すれば、自分の負担を軽減するだけでなく、職場全体の効率向上にもつながります。

以下では、業務分散を上司に相談する際の具体的な方法について解説します。

相談のタイミングを見極める

まず、上司に相談するタイミングを見極めることが大切です。上司が忙しそうにしている時や、緊急の案件に追われているタイミングでは避けるべきです。

一日の業務が落ち着いた時間帯や、上司が比較的余裕のある日に相談の時間を確保しましょう。

例えば、「〇〇の件についてご相談したいのですが、お時間をいただけますか?」と前もってアポイントメントを取ることで、スムーズに話し合いができます。

具体的な問題点を整理する

相談前に、自分が抱えている問題を具体的に整理しましょう。

単に「仕事が多い」と伝えるだけでは上司も対応しづらいため、「〇〇のプロジェクトと△△のタスクが重なり、期限内に対応が難しくなっています」といった具体的な状況を説明することが効果的です。

さらに、どの業務が優先度が高く、どれが他の人に分散可能かを自分なりに考えておくと、上司にとっても検討しやすくなります。

解決策を提案する

相談の際には、単に問題を伝えるだけでなく、解決策を提案することが重要です。

例えば、「〇〇のタスクについては△△さんに引き継ぎをお願いできないでしょうか?」や「現在の業務を整理し、期限の延長を検討いただけますか?」といった具体的な提案を添えると、上司にとっても前向きに対応しやすくなります。

自分の希望だけを押し付けるのではなく、上司やチーム全体の負担も考慮した提案を心掛けましょう。

上司の反応に柔軟に対応する

上司からのフィードバックに対しては、柔軟に対応する姿勢が求められます。

場合によっては、全ての提案が受け入れられるわけではありません。その場合でも、なぜその提案が難しいのか、どのような代替案があるのかを一緒に考えることが大切です。

上司と建設的な議論を重ねることで、業務分散の実現に近づけるでしょう。

相談後のフォローアップを行う

相談が終わった後も、フォローアップを欠かさないことが重要です。

上司が提案に応じて業務を調整してくれた場合、その結果どうなったのかを報告し、感謝の意を伝えましょう。

「ご配慮いただきありがとうございました。

〇〇の業務が効率よく進められるようになりました」といったフィードバックを行うことで、今後も円滑に相談しやすい関係性を築くことができます。

適切に業務分散を相談することで、自分の負担を軽減するだけでなく、チーム全体の生産性を高める効果も期待できます。

勇気を持って上司に相談し、働きやすい職場環境を作りましょう。

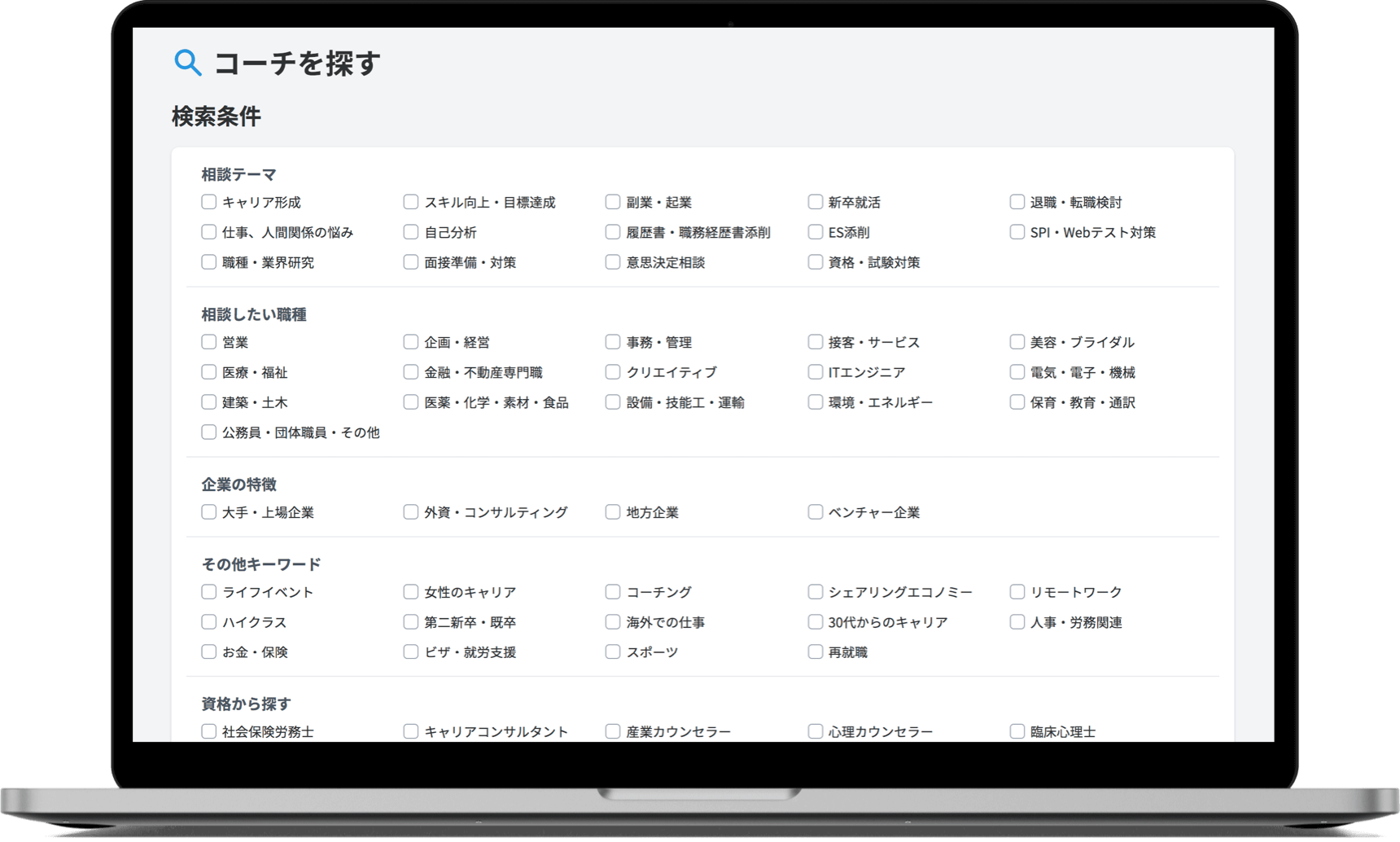

coacheeのキャリアコーチングが役立つ理由

現代の職場環境では、仕事の量や複雑さが増し、多くの人がキャリアに関する悩みを抱えています。

そんな中、coacheeのキャリアコーチングは、仕事での課題解決やキャリアアップに向けた強力なサポートを提供します。

以下では、coacheeが提供するキャリアコーチングがどのように役立つのか、具体的に解説します。

自分に合ったキャリア目標を明確化できる

多くの人が、具体的なキャリア目標を持たないまま日々の仕事に追われています。

このような状況では、自分が進むべき方向が見えにくく、モチベーションの低下やスキルアップの機会を逃す可能性があります。

coacheeのキャリアコーチングでは、経験豊富なコーチが一人ひとりの価値観やスキル、興味を深掘りし、最適なキャリア目標を設定するサポートを行います。

これにより、明確な方向性を持って行動を起こすことが可能になります。

個別の課題に合わせた具体的な解決策を提案

仕事に関する課題は、人それぞれ異なります。

ある人は時間管理が苦手で、別の人はコミュニケーションに課題を感じているかもしれません。

coacheeのキャリアコーチングでは、個々の状況に応じたカスタマイズされたアドバイスが得られるため、具体的かつ実行可能な解決策を見つけやすくなります。

例えば、時間管理の改善に向けたスケジュール作成の手法や、職場での対人スキル向上のための練習方法など、実践的なアプローチを提供してくれます。

coacheeのキャリア相談・キャリアコーチングはこちらから中立的な視点でのアドバイスを受けられる

職場の同僚や上司に相談しても、中立的なアドバイスを得るのは難しい場合があります。

一方で、coacheeのキャリアコーチは外部の専門家として、利害関係に縛られない中立的な立場からサポートを提供します。

これにより、自分では気づかなかった視点やアイデアを得られるだけでなく、偏りのないアドバイスを受けることができます。

キャリアの方向転換にも対応可能

現在の職場や業務に違和感を覚え、転職やキャリアの方向転換を考える場合にも、coacheeのキャリアコーチングは有効です。

例えば、業界や職種を変更したい場合、どのようなスキルを身につけるべきか、またそのための具体的なステップは何かを共に考え、実現への道筋を明確化してくれます。

これにより、新しいキャリアへの挑戦も安心して進めることができます。

継続的な成長を促す仕組み

キャリアコーチングのもう一つの利点は、単発的なアドバイスで終わらないことです。

coacheeのプログラムでは、継続的にセッションを重ねることで、定期的なフィードバックを受けながら成長を実感できます。

具体的な成果が出るまで伴走してくれるため、途中で挫折せずに目標を達成できる可能性が高まります。

coacheeのキャリアコーチングは、目標の明確化からスキルアップ、転職のサポートまで、多岐にわたるサポートを提供するため、仕事やキャリアに関する悩みを抱える方にとって非常に有益なサービスです。

自分の未来を切り開くための第一歩として、ぜひ利用を検討してみてはいかがでしょうか。

coacheeのキャリア相談・キャリアコーチングはこちらから-

キャリアコーチングサービスcoachee 評判と利用者の口コミまとめ

キャリア形成を支援する新しい選択肢として注目されるcoacheeは、個人主導のキャリア設計を可能にする柔軟なサービスが魅力です。 本記事では、coacheeが提供する多様なキャリア相談プランや料金の詳 ...

続きを見る

まとめ:仕事が終わらない能力不足の原因と解決法

振り返りと柔軟な対応が仕事の改善に必要

計画性の欠如が遅延の主要な要因となる

優先順位をつけられないことで重要タスクが後回しになる

キャリアが浅いと業務フローに慣れるまで効率が低下する

完璧主義がタスクの進行を妨げる要因となる

タスク整理不足で混乱を招きやすい

上司や同僚に相談しないことで進捗が遅れる

仕事量の調整ができないと効率が下がる

時間管理の習慣がないとスケジュールが崩れる

スキル不足がタスクの非効率を引き起こす

他者の助言を受け入れることで視点が広がる

業務分散の相談が負担軽減の鍵となる

計画的なスキルアップが課題解決につながる

タスクの優先順位を見極めることが重要

coacheeのキャリアコーチングが問題解決をサポートする

キャリア相談ならcoachee