「どうしてこの液体はこんなに不思議な動きをするんだろう?」あなたもそう思ったことはありませんか?特に、水と混ぜると固まったり、力を抜くとドロドロになったりするあの物体。そう、それが非ニュートン流体です。まるで生き物のように形を変えるその姿は、多くの人々を魅了してきました。私もかつて、子どもの頃に初めて水溶き片栗粉を触った時、「なんだこれ!?」と目を丸くした記憶が鮮明に残っています。今回は、そんな非ニュートン流体の魅力と、ご家庭で簡単に作れる方法を、長年の経験から得た知見と共にご紹介いたしましょう。この記事では、非ニュートン流体の作り方を詳しく解説し、その不思議な性質の理由や、日常での意外な活用例まで掘り下げていきます。さあ、あなたもこの驚きの科学体験を始めてみませんか?

驚きと発見!非ニュートン流体の作り方

非ニュートン流体の代表格といえば、やはり片栗粉ダイラタンシー流体です。これは、特定の力を加えると一時的に固まり、力を緩めると再び液体のようになるという、なんとも面白い性質を持っています。ご家庭にある材料で手軽に作れますから、お子さんとの自由研究にもぴったりでしょう。

準備万端!非ニュートン流体作りに必要な材料

この不思議な流体を作るのに、特別なものは一切いりません。手軽にスーパーで手に入るものばかりです。

- 片栗粉: これが主役です。デンプン粒子がこの不思議な現象を引き起こします。

- 水: 片栗粉と混ぜ合わせる液体です。

- ボウル: 片栗粉と水を混ぜるための容器です。大きめのものを用意すると、混ぜやすく、後片付けも楽になります。例えば、大きめの洗面器や、量が多ければ家庭用の小さなプールなども活用できますね。

- 混ぜる道具: 割り箸やスプーンでも構いませんが、手で直接混ぜると、感触の変化をよりダイレクトに感じられます。

黄金比は探求の道!片栗粉と水の絶妙な配合

「どのくらいの割合で混ぜればいいの?」という質問をよく耳にします。実は、これには明確な「黄金比」というものがありません。片栗粉の種類や、どんな感触の非ニュートン流体を作りたいかによって、最適な比率は変わってくるのです。過去には、ある教育イベントで「片栗粉と水は2:1」という目安で準備を進めたのですが、いざ混ぜてみるとどうも感触が違う。サラサラしすぎて、まるで水あめのような状態になってしまったことがあります。その時は、慌てて片栗粉を追加して調整したものです。

いくつか一般的な推奨比率を参考にしながら、最終的にはご自身の感覚で調整するのが成功の秘訣でしょう。

- 体積比で「片栗粉4:水5」: これは、強く衝撃を与えると硬くなり、ゆっくり手を入れると液体のまま、という典型的なダイラタンシー流体の特性が出やすい比率と言われています。

- 体積比で「片栗粉2:水1」: こちらは、多くの実験で用いられる基本的な比率です。ただ、この比率でも片栗粉の質によっては多少調整が必要になる場合がありますね。

- 重量比で「片栗粉3:水4」: ヘルメットの衝撃吸収性能の実験で最適とされた比率で、片栗粉100gに対して水70gから85gが良好な感触とされています。より精密に作りたい場合は、重さを量ってみるのも良い方法でしょう。

私自身の経験から言えば、最初は片栗粉をボウルに入れ、そこに水を少しずつ、本当に少しずつ加えながら混ぜていくのが最も失敗が少ない方法です。まるでパン生地をこねるように、手のひらで感触を確かめながら進めてみてください。

感動の瞬間!詳細な作り方と成功へのコツ

さて、いよいよ非ニュートン流体作りの本番です。焦らず、じっくりと感触を楽しみながら進めましょう。

- 片栗粉をボウルへ: まずは、用意したボウルに片栗粉をたっぷりと入れます。

- 水を少しずつ投入: ここが肝心です。水を一気に入れてしまうと、すぐにドロドロになってしまい、調整が難しくなります。計量カップで少量ずつ加えながら、割り箸や手でゆっくりと混ぜ合わせるのがポイントです。

- 感触で判断する: 粉っぽさがなくなり、混ぜる際に力を加えるとキュッと固くなる感触になったら、ほぼ完成です。目安としては、少しつまんだ時に、指から離すとボウルの中に自然と戻っていくくらいの硬さがちょうど良いでしょう。まるでスライムのようですが、それよりももっと弾力がある感じとでも言いましょうか。

- 手で混ぜるのが一番!: もし抵抗がなければ、ぜひ手で直接混ぜてみてください。指の感触で、粒子の動きや粘度の変化がより鮮明に感じられます。初めての人は、その不思議な感触に思わず「おお!」と声が出てしまうかもしれません。

なぜこんなことが?ダイラタンシー現象の科学的神秘

この不思議な現象の裏には、しっかりとした科学的なメカニズムが存在します。片栗粉と水、たった2つの材料が織りなすミクロの世界を覗いてみましょう。

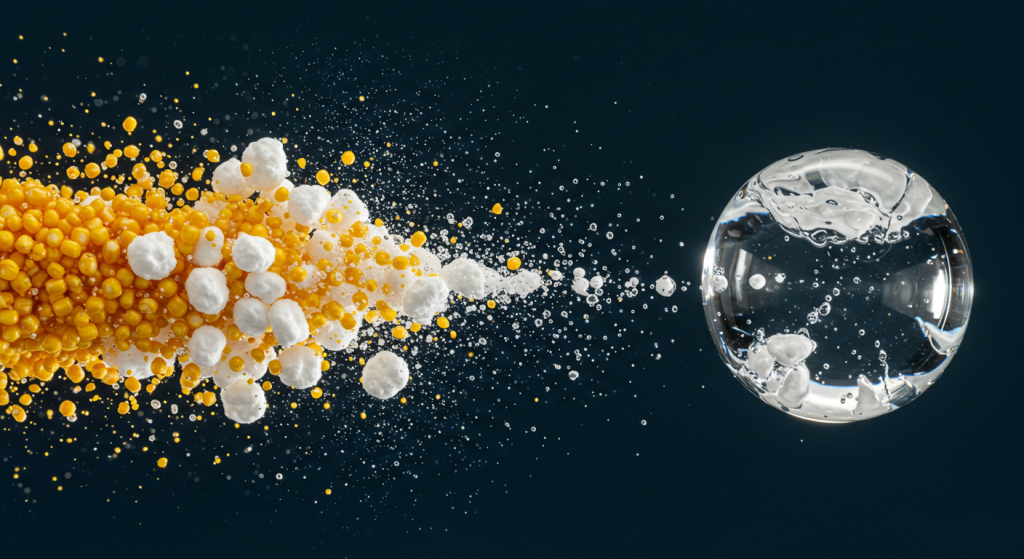

片栗粉は、ご存知の通り、非常に細かいデンプンの粒子でできています。これらの粒子が水の中に均一に散らばっている状態が、普段私たちが目にする水溶き片栗粉です。普段は、これらのデンプン粒子の間に水が入り込み、潤滑剤のような役割を果たしています。そのため、ゆっくりと力を加えると、水が粒子間を滑らかに動き、全体として液体の性質を示すのです。まるで、たくさんの小さなビー玉が水の中に浮かんでいて、軽く触るとスルスルと動くようなイメージです。

ところが、この水溶き片栗粉に急激な力、例えば、グッと握ったり、表面を叩いたりするような力を加えると、デンプン粒子同士がギュッと強く押し付けられます。この時、粒子間の隙間が一時的に広がり、そこへ周囲にあった水が「グワッと」吸い込まれてしまうのです。すると、粒子間の潤滑剤である水が一時的に不足し、デンプン粒子同士が直接触れ合い、強い摩擦が発生します。これが、まるで固体のように硬くなる理由です。

そして、力を緩めると、吸い込まれていた水が再び粒子間の隙間に出てきて、潤滑剤の役割を再開します。結果として、摩擦が減少し、また液体の状態に戻るというわけです。この一連の水の移動と粒子の再配置が、ダイラタンシー現象の正体なのですね。

遊び方が無限大!家庭で楽しむ非ニュートン流体実験

せっかく作った非ニュートン流体です。その不思議な性質を存分に体験して遊びましょう。

- 抵抗感を楽しもう: 指をゆっくりと入れてみてください。スルスルと沈むでしょう。今度は、思いっきりかき混ぜてみてください。まるで粘土の中に手を入れたかのような、独特の強い抵抗を感じるはずです。

- 固まる瞬間を体験: 手のひらにダイラタンシー流体を乗せて、お団子を作るように丸めてみましょう。グッと握っている間はカチカチに固まりますが、手のひらに置いて力を抜くと、ドロ~ッと液体のようになります。この変化は本当に面白いですよ。

- 表面を叩いてみよう: グーで表面を勢いよく叩いてみてください。「パンッ!」という音と共に、まるで固い床を叩いたかのような感触があります。でも、その直後には液体に戻っているから不思議です。

- 歩ける!?大規模実験: もし、大量の非ニュートン流体を作る機会があれば、大きなシートやプールの上で試してみましょう。素早く足を動かせば、まるで水の上を走るように沈まずに移動できます。ただし、動きを止めるとズルズルと沈んでしまいますから注意が必要ですね。私もかつて、あるイベントでこの「水上歩行」を試したのですが、調子に乗って立ち止まってしまい、膝までドロドロの流体に埋まってしまったことがあります。その時の焦りは今でも忘れられません。もし沈んでしまった場合は、慌てずに片足ずつゆっくりと引き抜くのが脱出のコツですよ。

このような体験は、子どもたちの科学への興味を深めるだけでなく、空間認識力や思考力を育む素晴らしい機会になります。ぜひ、親子で「どうしてこうなるの?」と問いかけながら楽しんでみてください。

日常にも潜む!非ニュートン流体の多様な世界

非ニュートン流体は、片栗粉の他にも私たちの身の回りにたくさん存在しています。その多様な姿を知ることで、日常の見方が少し変わるかもしれません。

非ニュートン流体の種類と身近な存在

非ニュートン流体は、力を加えたときに粘度がどのように変化するかによって、いくつかの種類に分けられます。

- せん断増粘性流体(ダイラタント流体): 今回作った片栗粉の流体がこれにあたります。力を加えるほど粘度が増し、硬くなる性質です。波打ち際の砂なども、実はこの特性を持っています。波が引くときに砂浜が一時的に硬くなるのは、砂の粒子が水中で密着するからなのですね。

- せん断減粘性流体(擬塑性流体): これは、力を加えるほど粘度が減少して流れやすくなるタイプです。想像してみてください。容器に入ったケチャップは、逆さにしてもすぐには出てきませんよね。でも、ボトルを「バンバン!」と叩いたり振ったりすると、ドバッと出てくる。これは、力を加えることでケチャップの粘度が下がり、流れやすくなっているからです。マヨネーズやでんぷんのりも、この仲間です。

- ビンガム塑性流体: ある程度の力(これを「降伏応力」と呼びます)を与えないと流れ出さないけれど、一度流れ出すと粘度が一定になる流体です。歯磨き粉や塗料がこれに該当します。チューブから出すときは少し力が必要ですが、一度出れば一定の量が出てきますよね。

- 非ビンガム塑性流体: ビンガム塑性流体と同様に降伏応力を持っていますが、一度流れ出した後の粘度は、与える力によって変化します。マヨネーズの中には、この非ビンガム塑性流体の特性を持つものもあります。

このように、一口に非ニュートン流体と言っても、その挙動は多種多様です。私たちの生活の中で、知らず知らずのうちにその恩恵を受けていることがお分かりいただけるでしょう。

ヨーグルトも実は非ニュートン流体だった?

毎朝の食卓に並ぶヨーグルトも、実は非ニュートン流体の一種であることをご存知でしたか?スプーンでヨーグルトをすくう時、最初は少し抵抗を感じませんか?しかし、かき混ぜると滑らかになり、口に入れると舌の上でとろけるように広がるでしょう。

これは、ヨーグルトが主に「擬塑性流体(せん断減粘性流体)」に分類されるためです。冷蔵庫から出したばかりのヨーグルトが固く感じるのは、静止状態では粘度が高いから。しかし、スプーンでかき混ぜるという「せん断力」が加わることで、ヨーグルトの内部構造が一時的に変化し、粘度が低下するのです。この粘度低下のおかげで、私たちはヨーグルトを滑らかに食べることができるのですね。

さらに、固めのヨーグルトや凝固が進んだものの中には、ある程度の力を加えないと動かない「降伏応力」を持つものもあります。これは、ビンガム塑性流体や非ビンガム塑性流体の特徴です。ヨーグルトの多様なテクスチャーや口当たりは、このような複合的な非ニュートン挙動から生まれていると言えるでしょう。

広がる応用!非ニュートン流体の実用例

非ニュートン流体のユニークな性質は、私たちの日常生活だけでなく、産業界でも非常に重要な役割を担っています。

- 衝撃吸収材: ダイラタント流体は、急な衝撃が加わると瞬時に硬くなる特性を活かし、ヘルメットや防弾チョッキ、スポーツ用のプロテクターに応用されています。普段は柔らかく動きやすい素材が、いざという時には体をしっかりと守ってくれる。これは、非ニュートン流体の最大の利点と言えるでしょう。

- 食品加工・日用品: ケチャップやマヨネーズが使いやすいように設計されているのも、非ニュートン流体の特性を利用した例です。また、ペンキや塗料も、塗るときはスムーズに流れ、塗った後は液だれしにくいように、その粘度がコントロールされています。印刷インキや歯磨き粉、化粧品のクリームなども、同様にその特性が製品の品質や使い心地に直結しています。

これらの例を見てもわかるように、非ニュートン流体の科学は、単なる好奇心の対象に留まらず、私たちの生活を豊かにするための実用的な技術として、日々進化を遂げているのです。

大事な注意点!安全な遊び方と片付け方

片栗粉の非ニュートン流体は手軽に作れて楽しいものですが、安全に遊ぶための注意点や、片付け方をしっかり覚えておきましょう。

- 服装と場所: 実験中は、汚れても構わない服装(古着などがおすすめです)を着用しましょう。また、広くて片付けやすい場所を選ぶと、後片付けが格段に楽になります。新聞紙やビニールシートを敷いておくと、より安心です。

- 温水を用意: 実験が終わったら、すぐに片付けられるように、あらかじめ温水を準備しておくと良いでしょう。温かい水だと、片栗粉が溶けやすくなります。

- 小さなお子さんとの注意点: 片栗粉は食品ですが、小さなお子さんが遊ぶ場合は、誤って口に入れないよう、必ず保護者の方が目を離さず監督してください。万が一、口に入ってしまっても安全な材料を使うことが重要です。また、肌が弱いお子さんの場合、長時間触れているとかぶれたり、肌荒れを起こす可能性もゼロではありません。遊んだ後は、必ず石鹸で手を洗い、異常がないか確認してあげましょう。

- 排水口には絶対に流さないで!: これが最も重要な注意点です。使用後の片栗粉のダイラタンシー流体は、絶対に排水口に流さないでください。なぜなら、排水管の中で固まってしまい、深刻な詰まりの原因になるからです。過去に、私の知人が「どうせ水だから」と安易に流してしまい、排水管が完全に詰まって修理に高額な費用がかかってしまったという苦い経験があります。排水口に流された片栗粉は、水流という力が加わることで粘度が急激に上昇し、固形化します。狭い排水管内でこの固形化が起きると、まるでセメントのように強固な塊を形成し、配管を完全に塞いでしまうのです。

適切な廃棄方法は、使用後の非ニュートン流体を燃えるゴミとして捨てることです。ボウルの中の流体を新聞紙などで拭き取り、袋に入れて捨てるようにしましょう。

終わらない探求!非ニュートン流体の魅力

本記事では、非ニュートン流体の基本的な概念から、片栗粉を使ったダイラタンシー流体の具体的な作り方、その科学的なメカニズム、そして私たちの身近にある様々な非ニュートン流体の例と応用について詳しくご紹介しました。

力を加えることで粘度が変化するという、この不思議な性質は、単に科学的な面白さだけでなく、私たちの生活のあちこちで役立っています。家庭で手軽に作れる片栗粉のダイラタンシー流体は、この不思議な現象を五感で体験できる素晴らしい教材となるでしょう。

ヨーグルトやケチャップ、歯磨き粉といった身近なものが非ニュートン流体であるという事実は、科学が私たちの日常生活と密接に結びついていることを改めて教えてくれます。衝撃吸収材から食品加工、医療、化粧品に至るまで、その応用範囲は実に多岐にわたります。非ニュートン流体の特性が、製品の特定の機能を実現するための「設計要素」として意図的に利用されていることは、科学が単なる現象の解明に留まらず、実用的な価値を持つことを明確に示しているのです。

非ニュートン流体の世界には、まだまだ多くの未解明な現象や、これから生まれる新しい応用技術の可能性が秘められています。この分野の探求は、新たな素材や機能の開発に繋がり、私たちの生活をより豊かにする扉を開くかもしれません。

今回の記事が、あなたが身の回りの「不思議」に目を向け、科学的な探求心を深めるきっかけとなれば幸いです。さあ、あなたもこの不思議な世界へ一歩踏み出してみませんか?

非ニュートン流体の作り方と学びの総括

- 非ニュートン流体は力を加えると粘度が変化する不思議な液体である

- 片栗粉と水で簡単にダイラタンシー流体を作れる

- 片栗粉と水の比率は、求める感触によって調整が必要だ

- 水を少量ずつ加えながら手で混ぜると失敗しにくい

- 力を加えると固まり、力を抜くと液体に戻るのが特徴

- デンプン粒子の隙間にある水の移動が粘度変化の原因である

- 手で直接触れることでその独特の感触を体験できる

- 表面を叩くと固く感じ、ゆっくり沈ませると抵抗がない

- 握っている間は固まり、力を抜くと液状になる

- 大量に作ると水上を走るような実験も可能である

- 子どもたちの科学的思考力や空間認識力を育む

- ケチャップやヨーグルトも非ニュートン流体の一種である

- 衝撃吸収材など産業分野でも幅広く応用されている

- 使用後は排水口に流さず、燃えるゴミとして廃棄すること

- 排水管内での固形化による詰まりを防ぐためだ